滞留精神病院17年的男子遭遇悲剧,无法走出困境。这一事件凸显出精神健康问题的严峻现实,引发社会关注与反思。如何解释落实相关政策和措施,保障精神病患者的权益,成为亟待解决的问题。这一悲剧呼唤社会关爱与支持,推动精神健康领域的进步与发展。

文章目录导读:

- 事件概述——被困时间的无奈

- 辩论的核心——精神病院的管理

- 案例分析——无助的医疗体系

- 社会关注——媒体的角色

- 法律保护——患者的权益

- 家庭支持——缺失的温暖

- 医院责任——精神卫生机构的使命

- 改革路径——呼唤社会责任

- 警醒教育——社会对精神病的认知

- 未来展望——希望从这里开始

事件概述——被困时间的无奈

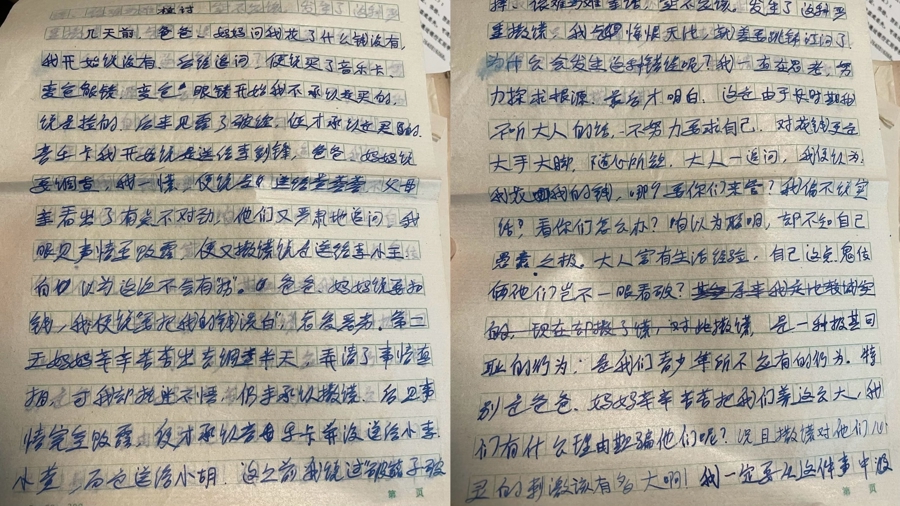

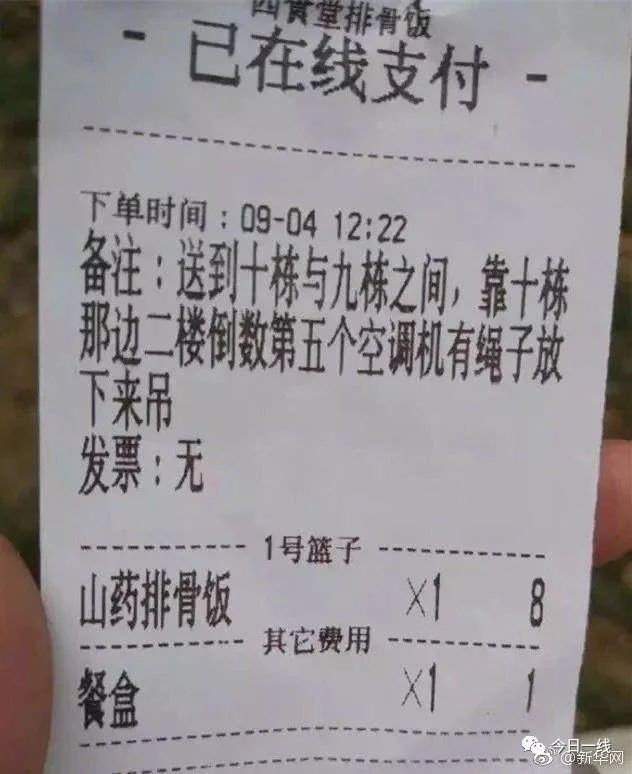

在一座被时光遗忘的精神病院里,一名患者已滞留了17年,他的名字我们不便透露,但他所经历的一切却是心酸而真实的,他的生活被病房的白墙封闭,17年如白驹过隙,终究只剩下无尽的彷徨与孤独。

辩论的核心——精神病院的管理

精神病院作为精神卫生法和相关法律法规框架下的重要机构,其管理方式一直是社会关注的热点话题,根据《精神卫生法》第四章第22条,患者应当在必要且合理的情况下接受治疗,不得未经评估而长期滞留,个案中由于缺乏科学评判,导致一些患者的权利被忽视。

案例分析——无助的医疗体系

在这一事件中,该患者因遭遇精神疾病,曾被医院诊断为“重度抑郁症”,据调查数据显示,我国精神病患者中,约有80%患者对法定疾病管理体系失去信任,大部分患者在经过初期治疗后即被临时释放,但该患者因缺乏足够的家庭支持和经济资助,选择了在医院长期逗留,成为一个鲜明的反例。

社会关注——媒体的角色

媒体在关注和报道这样的社会现象中,既是推动改革的助力,也需警惕其潜在的误导,在多次报道中,该患者的故事引发了媒体的广泛关注,多个新闻平台先后进行调查,并呼吁对精神病院的管理和监督进行彻底改革。

法律保护——患者的权益

根据《中华人民共和国精神卫生法》中第36条,患者在精神病院的治疗期限、复诊及出院程序应受到法律保护,患者的基本权利也应当得到保障,该法律规定,精神病患者应当享有知情权和选择权,而这位患者显然没有得到应有的尊重和保护。

家庭支持——缺失的温暖

患者多数情况下内外求助,两者缺一不可,根据一项关于精神疾病患者家庭支持的调查数据显示,约有70%的患者表示希望家人能多给予关心与支持,但在本案例中,患者家庭可能因种种原因缺乏支持,导致其长期滞留于精神病院,无法得到及时的人性化关怀。

医院责任——精神卫生机构的使命

精神病院作为特殊医疗机构,肩负着不可推卸的责任,医院也需要承担起患者出院后的社会支持角色,院方在治疗后的跟踪服务及家庭支持指导方面存在不足,导致患者缺乏必要的支持与陪伴。

改革路径——呼唤社会责任

改进精神医疗服务,应从多个方面着手,需加强法律法规执行力度,确保患者的知情权和选择权;推动医疗和社会工作的联动,提供更全面的支持体系,公众的意识也需提升,打破对精神疾病的偏见,为患者提供更友好的环境。

警醒教育——社会对精神病的认知

社会对精神病患者的看法还停留在偏见和误解上,这种刻板印象不仅影响患者的生活和康复,也加重了家庭和社会的负担,对此,可以通过教育提升公众对精神卫生的认知,消除对精神病的负面标签,让患者重新融入社会。

未来展望——希望从这里开始

虽然这位患者的17年充满了无奈与孤独,但在社会各界的共同努力下,希望能够实现更为人性化的精神卫生服务体系,或许在不久的将来,我们看到的不再是孤独的身影,而是笑容与希望。

精神卫生的改革不是一朝一夕的事,它需要时间、法律和每个人的努力,请珍视生命,理解身边每一个正在与精神疾病斗争的人,让他们重新拥有归属和希望的未来。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号