千人隐私被泄露,公示补贴背后的秘密令人震惊。经过深入调查,发现这一事件背后隐藏着不为人知的真相,令人心寒。事件涉及个人隐私保护漏洞、补贴发放监管缺失等问题,引发社会广泛关注。相关部门正积极解答解释并采取措施落实,呼吁公众关注隐私保护,共同维护社会公平正义。

文章目录导读:

公示补贴背后的隐患

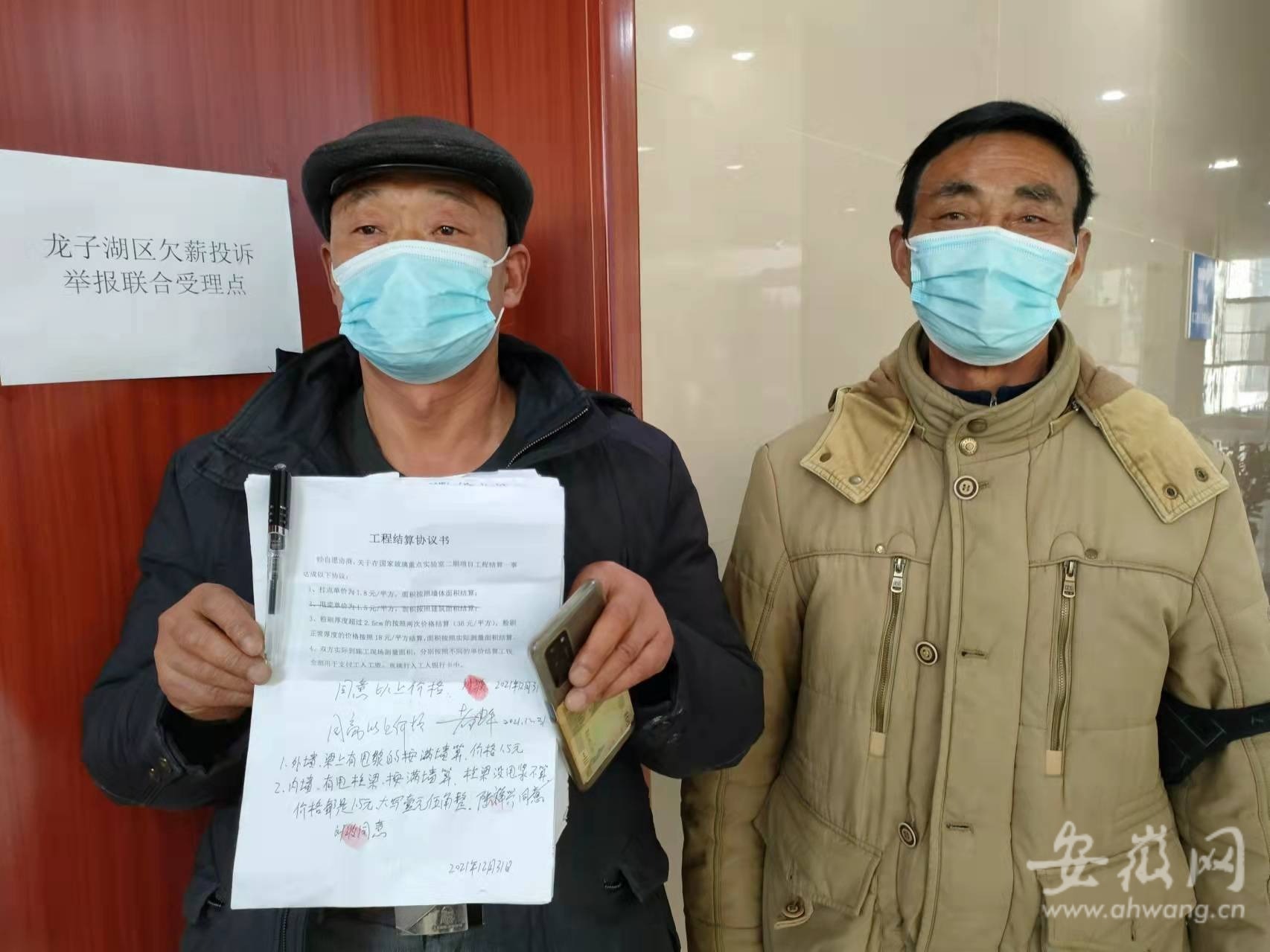

一起“公示补贴泄千人隐私”的事件在网络上引发了广泛关注,根据报道,某市在实施公共补贴政策时,因数据管理不善,导致数千名申请者的个人信息被公示,这些信息不仅包括姓名、住址,还有联系方式和银行账户等,严重侵犯了市民的隐私权,该事件不仅影响了受害者的日常生活,也让公众对政府的数据保护能力产生质疑。

根据《中华人民共和国信息产业部令第33号第七条》,涉及个人隐私信息的任何单位和个人不得泄露,此次事件的背后,是否存在管理漏洞?对此,相关部门能否及时采取措施修补这些裂缝,成为人们普遍关注的焦点。

法规解读:公示与隐私保护的法律底线

在讨论数据隐私泄露问题时,我们不得不提及《中华人民共和国个人信息保护法》和《信息产业部令第33号》等相关法规,这些法律明确规定了个人信息的收集、存储和使用规范。

根据《个人信息保护法》第十三条,个人信息处理者在处理个人信息时,必须遵循合法、正当、必要的原则,并采取相应的技术和管理措施以确保信息安全,数据的公开与共享同样需要经过严格的审查与批准。

由此可见,公示补贴的做法如果未经过充分的风险评估和保护措施,无疑是对法律的严重违反,将会对数据保护的整体环境产生消极影响。

影响深远:隐私泄露对受害者的伤害

隐私泄露对于个人的影响是显而易见的,除了直接的生活困扰外,受影响者可能面临网络诈骗、骚扰电话及其他形式的侵犯,不法分子可以利用泄露的信息进行多种非法活动。

根据网络安全专家的分析,一旦个人信息泄露,受害者的生活将陷入恐慌之中,根据“网络安全风险调查报告”,76%的个人在经历信息泄露后表示感到不安和失落,且35%的人受到实际的经济损失。

透明化的数据政策和公示制度本是增强政府公信力的重要手段,但一旦偏离了隐私保护的底线,反而会使公众对政策的信任度降至谷底。

深度解析:为何这种泄露事件屡屡发生?

究其原因,公示补贴导致隐私泄露的现象并非个案,频繁发生的背后,有以下几个方面的原因。

政府部门在数据管理上往往缺乏系统性安排,在数据公开的过程中,没有建立完善的审核机制,导致信息发布时的草率决策。

技术手段不完善,许多地方在信息系统的建设上重视功能开发,却对信息安全的保护措施忽视,未能做到数据加密、权限控制等必要的防范措施。

公众的隐私保护意识相对薄弱,许多人在填写相关信息时并不重视数据的保护,因而在使用补贴服务时,个人信息的隐私保护意识没有形成足够的重视。

应对措施:如何强化数据隐私保护?

针对这次事件,各界纷纷呼吁政府应加强数据保护措施,以防止类似事件再次发生,应该建立完整的个人信息保护机制,对数据处理过程中涉及的所有环节都进行全面剖析和审计。

可以通过技术手段提升数据安全性,采用数据加密技术,限制个人信息的访问权限,确保只有经过授权的人员才能查看和处理个人信息。

政府应加强对公众的教育,增强个人信息保护意识,通过开展专题讲座、发放宣传手册等形式,引导市民重视信息保护。

未来展望:加强法律法规的执行与监管

在未来,完善相关法律法规的执行机制至关重要,政府应设立专门的督查机构,对各地区的补贴公示和数据管理系统进行定期检查,确保法规的落地实施。

随着技术的发展,应积极运用大数据和人工智能等新兴技术,提高数据处理的安全性和透明度,在确保信息公示需求的同时,最大限度地保护个人隐私,还可以借鉴国际上的成功经验,建立健全个人信息保护协会,促进社会各界的共同参与。

通过综合运用法律手段、技术手段和社会宣传,才能更好地保护公民的隐私权,让公共补贴政策的实施更加规范化、透明化,重塑人民对政府的信任,使“公示补贴泄千人隐私”的悲剧不再重演。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号