县委书记上午投案,中午即被官宣落马,这一事件反映出当地反馈实施和执行力的问题。据悉,这位县委书记在执行公务过程中可能存在不当行为,导致事态发展到如此严重的地步。此事引起了社会的广泛关注,人们对其背后的真相深感关切。这一事件也提醒我们,反馈实施和执行力的重要性不容忽视,必须加强对公职人员的监督和管理,确保公共权力的正确行使。

文章目录导读:

- 事件回顾:从投案到落马

- 法规依据:贪腐的法律界限

- 投案的背后:权力与责任的悖论

- 公众反响:舆论的风暴中心

- 深层原因:腐败现象的复杂性

- 反腐措施:力度与成效并存

- 舆论监督:难以忽视的力量

- 恢复信任:重建公众的信心

- 未来展望:构建透明的治理体系

县委书记上午投案中午官宣落马

近年来,随着反腐败斗争的深入推进,许多地方官员因贪腐问题而落马,某县委书记在短短数小时内由投案到官宣落马的过程,像一场急促的戏剧,让人对地方治理的现状感到愈发担忧。

事件回顾:从投案到落马

在某县,一位县委书记于上午主动投案,随后在短短数小时内,官方便通过媒体宣布其落马,这一突发事件,引起了媒体和公众的广泛关注与讨论。

法规依据:贪腐的法律界限

根据《中华人民共和国刑法》第三百八十五条,国家工作人员利用职务之便非法占有公共财物,数额巨大,触犯法律将被追究刑事责任,公务员法也明确规定,公务员应当自觉维护国家的利益,如违背将在纪律处分中受到严厉处罚。

投案的背后:权力与责任的悖论

县委书记的投案,或许并非偶然,作为基层权力的核心,地方官员由于权力集中,容易滋生腐败行为,当权力与责任无法平衡,贪腐便成为一种“常态”。

公众反响:舆论的风暴中心

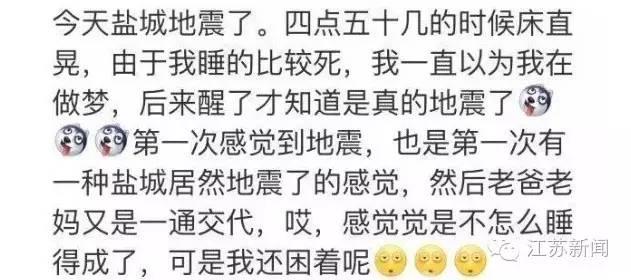

事件发生后,不少网友和专家对此表示震惊,允许公众对官员的透明度和监督机制提出质疑。“究竟为什么一位县委书记会在如此短时间内被官宣落马?背后是否隐藏着更大的黑幕?”成了社交媒体上的热议话题。

深层原因:腐败现象的复杂性

县委书记的贪腐行为,反映出当前社会上依然存在的利益链条与潜规则,许多地方建设项目、资源分配存在不公开、缺乏透明度的问题,使得部分官员在职务中利用权力,进行违法行为。

反腐措施:力度与成效并存

在反腐斗争中,国家采取了一系列措施,如“巡视制度”、“联络员制度”等,旨在加大对地方官员的监督力度,要根治腐败,光靠这些机制,还需要推动社会的整体风气与治理理念的转变。

舆论监督:难以忽视的力量

在信息化时代,舆论监督逐渐成为制约权力行为的重要力量,社会大众对官员行为的关注与监督,对于维持政府公信力与透明度,具有重要作用。

恢复信任:重建公众的信心

此次事件对当地政府的公信力无疑是一次重击,政府需要采取措施,增强透明度与责任感,通过加大信息公开力度,重建公众的信任。

未来展望:构建透明的治理体系

展望未来,党的十九届四中全会提出建设透明、负责任的治理体系,将为地方治理提供新的方向,只有建立起更加完善的监督机制,才能有效遏制贪腐现象的发生。

十一、警示与思考

县委书记的落马,不仅是个人的悲剧,更是整个社会的警示,如何建设一个廉洁、高效、透明的政府,是每一位公民与官员共同的责任,我们期待更多的反腐行动,能为社会带来更加光明的未来。

此次事件无疑是一次契机,让公众、社会对官员的行为有了更深入的思考,只有当社会风气根本改善,腐败现象才能真正得到遏制。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号